「CWを始めようと思うのですが、最初は縦振り電鍵とエレキーのどちらが良いですか?」

正直言って困ってしまうのです。どちらもそれぞれ良いところがありますから、どちらが先にということは決められません。

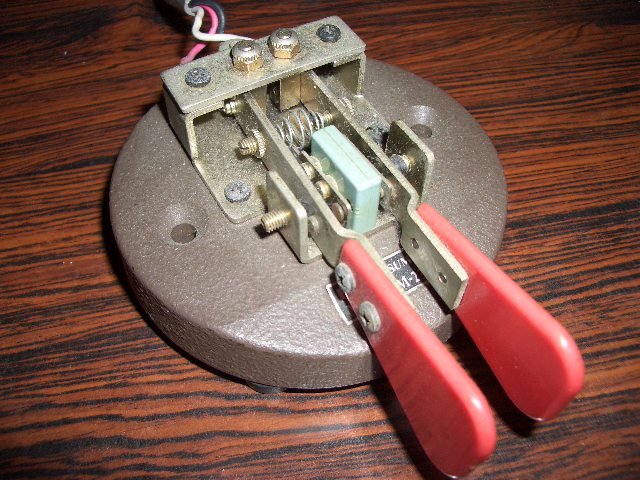

| 私の場合は、CWを始めてかれこれ22年になりますが、CW開始当時は高校生で、学校でアルバイトは禁止されていましたからなにせお金がない。ですからなにげなく小さいときから玩具にしていた戦後まもなくのようなプロ用縦振り電鍵で始めました。元々はどこかに取り付けてあったらしくて、固定用ねじ穴がありました。電鍵を安定させるためにこのねじ穴を利用して 重し代わりに板とラバーをつけて机に密着するようにしていました。 昔は電気通信術には受信試験だけでなく送信試験もありましたから、この電鍵を使って送信練習をしていました。モニター音をテープに録音してちゃんとした符号になっているか確認していました。 今や定かではないのですが、送信試験はエレキーが使えなかったと思います。 |

|

| 縦振り電鍵 |

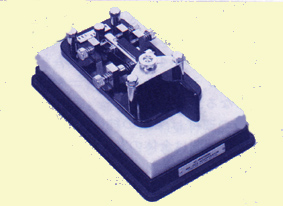

| そういうわけですから、CW開始時から縦振り電鍵でやっていました。別にエレキーに替えようとも思いませんでした。60文字/分のスピードは余裕で打てていました。14年間縦振り電鍵を使っていたわけですが、その間に2つ替えました。15年目のある日、病気から手がしびれて上手く縦振り電鍵を打てなくなって、あるOMに言われてエレキーを使うようになりました。実は、その2年ぐらい前にバグキーを購入しているのですが、自分にはどうも合わないというので押入れにすぐに入ってしまい、売ってしまいました。 |  |

| バグキー |

| エレキー用マニュピレーターの使い方というマニュアルがついていたのですが、「Cを打つときは、長点のパドルを押さえたらすぐに短点を押さえ、長・短・長音が送出されたら長音パドルから離しなさい」。そんな芸当は出来ないというので、2パドルでありながらシングルパドルの押している間だけ音を送出する「往復電鍵」方式でやっています。 慣れたら楽です。今さら縦振り電鍵には戻れません。 |

|

| 往復電鍵 |

| 自分の声がいったいどんな音なのか録音して聞いてみて初めてわかるように、モールス符号も自分がどんな調子で打っているのか録音して聞いてみないとわかりません。符号と思っているのは自分だけかもしれません。 その点では、エレキーの方が正しい符号を打てそうですが、文字と文字の間が狭いと1つの符号もしくは不明な符号になってしまいます。 私の独断ですが、あわてずに打てるのは縦振り電鍵、慣れてきて楽をするのはエレキーではないでしょうか。 もちろん、縦振り電鍵でもあわてるようなスピードで打たないこと。きっと、長・短音がバラバラになっていると思います。 また、台座のしっかり(重い)した電鍵だと安定した符号を打ちやすくなると思います。音がバラつくのは電鍵が動いているからかもしれません。 通信(会話)とは自分の意思を伝えることですから、相手がわかる符合を打つことが何よりも大切だと思います。 |

|

| エレキー用マニュピレーター |